Indicatore siderale - Divulgazione scientifica, ottica, biologia e molto altro ancora.....

Menu principale:

- Home Page

- Divulgazione

-

Esperimenti scientifici

- Indice esperimenti scientifici

- Realizziamo un Erbario

- Giocattoli

- Esperimenti di elettrochimica

- Analisi lessicale dei testi

- Esplorazione dell'ambiente

- La collana di democrito

- La collana di Democrito - Soluzione

- Come trovare idee per esperimenti scientifici

- Esperimenti Scientifici di Educazione Ambientale e Biologia

- Fenomeni di supperficie e colloidi

- Esperimenti con acidi e basi

- Fabbricazione e riciclo della carta

- Un accendino paleolitico

- Tavolette cuneiformi

- Storia della scrittura

- Come estrarre DNA dalla frutta

- Raccolta e analisi delle micrometeoriti

- Una candela un piatto...

- Divertirsi con le cellule fotovoltaiche

- Ottica

-

Microscopia

- Indice microscopia

- Microscopio a sfera di vetro

- Microscopio stereoscopico

- Le cellule del sangue

- Un microscopio da 1000 lire

- Costruiamo un microscopio stereo zoom

- Stereoscopia ad alto ingrandimento

- Protist park

- Riprese al microscopio

- Polvere

- Micromondi

- Un semplice microscopio stereoscopico

- Un semplice microscopio sterescopico riprogettato

- Un oculare a pupilla alta

- Mitosi in apici radicali di aglio

- Microscopio di Robert Hooke

- Microscopio di Antoni van Leeuwenhoek

- Osservazioni con il microscopio

- Articoli accessori

- Sini

- Indice Sini

- Microscopia ottica

- Esperienze di ottica

- Sezione biologia

- Schede tecniche

- Info

- INFO

Indicatore siderale

COSTRUIAMO UN

INDICATORE SIDERALE

Giorgio Carboni, Giugno 1996. Aggiornato Gennaio 2003

|

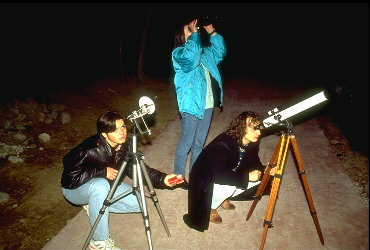

Figura 1

- L'indicatore siderale è uno strumento che permette |

In questo articolo, ci occupiamo della costruzione di un Indicatore Siderale. Si tratta di uno strumento che vi permetterà di localizzare ogni corpo celeste nel cielo notturno, partendo dalle sue coordinate. A cosa può servire un simile strumento? Intanto può servirvi per imparare a conoscere le costellazioni. Vi può aiutare anche ad individuare nel cielo la posizione dove puntare il vostro telescopio per osservare un oggetto invisibile ad occhio nudo, quale una nebulosa o uno dei vari corpi celesti chiamati "Oggetti di Messier".

La televisione, giornali, riviste di astronomia, spesso parlano di oggetti celesti dandone la posizione in modo impreciso o poco comprensibile. Dal momento che la posizione di ogni astro è definita con precisione in base al sistema di coordinate celesti e dal momento che esistono testi di astronomia che riportano tali valori, perchè non costruire uno strumento che vi permetta di localizzare ogni oggetto nel cielo? Costruite dunque un semplice attrezzo che vi aiuti a passeggiare fra le stelle senza perdervi. Esso vi guiderà nelle osservazioni astronomiche ad occhio nudo o con il binocolo e con tutti gli strumenti ottici privi di montatura equatoriale. Questo è il caso frequente di cannocchiali, ma anche di molti telescopi riflettori. Questo strumento sarà molto utile anche per imparare a riconoscere le costellazioni, localizzare i corpi celesti non visibili ad occhio nudo, rintracciare eventuali comete di cui vengano fornite le coordinate, etc... Con questo strumento potrete anche tracciare su di una mappa celeste il percorso di pianeti e di comete. Esso risulterà utile anche per sapere in quale direzione è il centro della nostra Galassia e per individuare altri importanti punti celesti. L'insieme di queste conoscenze vi aiuterà a localizzarvi nello spazio e a stringere un nuovo e più consapevole rapporto con il Cosmo.

Questo strumento, conosciuto con il nome di Torquetum, fu descritto per primo dall'antico scienziato greco Tolomeo. Sembra che questo primo modello sia stato perfezionato o reinventato da un astronomo arabo nel XI o nel XII secolo. E' poi stato utilizzato in Europa da numerosi astronomi a partire dal XIII secolo. Noi descriveremo due modelli adattati ad una costruzione moderna e relativamente semplice di questo strumento, tuttavia, chi volesse costruire uno di questi strumenti seguendo i modelli antichi, può trovare in rete numerose descrizioni ed illustrazioni del Torquetum.

IL SISTEMA DI COORDINATE CELESTI

![]()

|

Per alcuni aspetti, il sistema di coordinate celesti è simile a quello terrestre (figura 2). Come questo, è formato da meridiani e paralleli. I due sistemi hanno in comune l'asse polare. Infatti, l'apparente rotazione della volta celeste è dovuta alla rotazione della Terra su se stessa. L'asse terrestre punta verso la Stella Polare, di conseguenza la volta celeste ruota attorno a questa stessa stella. In virtù della coincidenza dell'asse terrestre con quello celeste, anche il piano equatoriale terrestre e quello celeste coincidono. Come quelli terrestri, anche i paralleli celesti vanno da 0° (all'equatore) a +90° (Polo Nord celeste) e -90° (Polo Sud celeste). Allora quali sono le differenze fra questi due sistemi di coordinate? Sostanzialmente consistono nel fatto che i meridiani terrestri sono "solidali" alla superficie del nostro pianeta, mentre quelli celesti sono "solidali" alla volta stellata. In questo modo, così come nel sistema terrestre una città ha sempre le stesse coordinate, anche nel sistema celeste una stella ha sempre le stesse coordinate. Nel sistema terrestre, queste coordinate si chiamano longitudine e latitudine, in quello celeste Ascensione Retta (A.R.) e Declinazione (D) rispettivamente. |

|

In realtà, le coordinate di questi oggetti possono variare leggermente nel tempo. Infatti una città, galleggiando sulla crosta terrestre che subisce deriva per i moti convettivi del mantello sottostante, varia la propria posizione. Altrettanto le stelle, in virtù del moto proprio e del variare dell'inclinazione dell'asse terrestre, che descrive un cerchio in cielo in 26.000 anni, mutano la propria posizione. A differenza dagli astronomi, che le studiano, per noi queste variazioni avvengono tanto lentamente da influire in modo del tutto trascurabile sulle coordinate dei corpi celesti nel corso della nostra vita. Un'altra differenza fra questi due sistemi di coordinate consiste nel fatto che i meridiani terrestri sono conteggiati in gradi, primi e secondi, mentre quelli celesti sono ripartiti in ore, minuti e secondi. Quindi nel sistema celeste avremo 24 meridiani orari principali, ciascuno suddiviso in minuti e secondi. La Declinazione, invece, è misurata in gradi, primi e secondi, come la latitudine.

Per convenzione, l'origine del sistema di coordinate celesti è stato posto all'intersezione fra il piano dell'eclittica (piano dell'orbita terrestre) e il piano dell'equatore celeste che corrisponde all'equinozio di primavera. Per questa intersezione passa dunque il meridiano "0" del sistema celeste.

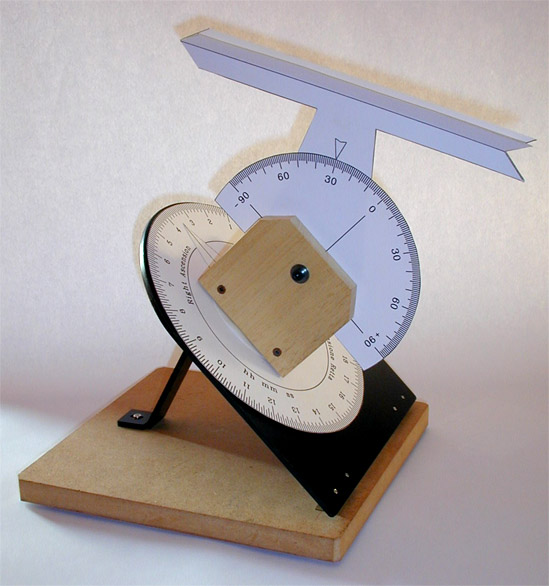

Di seguito vedremo come costruire due indicatori siderali. Il primo è uno strumento semplice, fatto di cartoncino, legno e plastica (figura 4), mentre il secondo è di metallo, è più preciso e duraturo, ma anche un po' più difficile da realizzare.

|

Figura 4 - Il primo indicatore siderale. |

|

Un indicatore siderale è uno strumento composto da due scale che vengono mantenute a 90° fra di loro. Affinchè lo strumento possa funzionare correttamente, la scala dell'A.R. dev'essere parallela al piano dell'equatore. In questo modo, anche il suo asse (o asse principale) sarà parallelo all'asse di rotazione della Terra e, come questo, punterà verso la Stella Polare (figura 5). La scala della Declinazione dev'essere ortogonale a quella dell'A.R.. In questo modo, le sue divisioni corrisponderanno ai paralleli celesti. Il disco dell'A.R. è anche chiamata disco orario e quello della Declinazione disco angolare.

Potete costruire indicatori con tecniche e materiali diversi da quelli che vi suggerisco. L'importante è che le scale dell'indicatore siano orientate secondo i meridiani ed i paralleli celesti. Se avete capito questo concetto, la costruzione di questo strumento vi sarà molto più facile.

Il fatto che l'indicatore non sia posto al centro della terra, ma alla sua superficie, potrebbe generare errori di parallasse nei confronti di oggetti vicini, tuttavia, date le enormi distanze degli astri dalla Terra, questo problema non si pone.

Vediamo ora come costruire praticamente il primo indicatore. Nella figura 4, potete vedere il primo indicatore. Le scale di cui è formato sono di cartoncino, il supporto della scala dell'Ascensione Retta è di plastica, la base dello strumento e il supporto della scala della Declinazione sono di legno. Sarebbe stato più semplice realizzare tutto l'indicatore con cartoncino, ma in breve tempo, la sua struttura si sarebbe inevitabilmente deformata a causa del suo stesso peso. Per fare in modo che lo strumento duri di più e sia più preciso, ho realizzato alcune parti con materiali più resistenti, quali appunto legno e plastica. Cominciamo la costruzione dell'indicatore partendo dalla base.

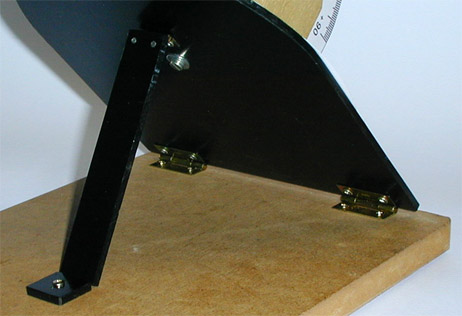

Come mostrano le figure 6 e 7, la base è formata dal piedistallo, dal piano della scala dell'A.R. e dalla sua asta di sostegno. Per il piedistallo, utilizzate un'asse di legno o di truciolato. Quest'asse deve avere un certo peso in modo da conferire allo strumento una buona stabilità. Applicate 4 tappi di feltro o di gomma sotto gli angoli dell'asse. Il materiale più adatto per realizzare il piano di supporto della scala dell'A.R. è una lastra di plastica nera dello spessore di 5 mm. Fissatela alla base per mezzo di due cerniere, in modo che la sua inclinazione possa essere regolata. Sul lato inferiore, sempre per mezzo di una cerniera, fissate l'asta d'appoggio. La lunghezza di quest'asta varia in funzione della latitudine del punto dove utilizzerete lo strumento. Date a quest'asta una lunghezza conveniente, quindi, per mezzo di una piastrina di plastica asolata, fermatela nella posizione giusta affinchè l'angolo formato dal piano dell'A.R. con il piedistallo sia pari a 90° meno la latitudine del punto di osservazione (figura 7). Controllate questo valore con un goniometro. A tale scopo, potete servirvi anche di un ritaglio della scala della Declinazione. A questo punto, il piano della scala dell'A.R. sarà vicino al parallelismo con il piano dell'equatore, ed il suo asse sarà abbastanza parallelo all'asse terrestre. Sul piano sul quale verrà appoggiata la scala dell'A.R., tracciate una linea ortogonale alla base del piano e che passi per il centro di rotazione della scala (figura 7, linea rossa). Ho indicato questa linea con colore rosso per chiarezza, mentre, dato che il fondo è nero, essa dovrà essere bianca (figura 8). |

Figura 6 - Base dell'indicatore. Notate le cerniere, l'asta,

|

Ho progettato questa base per le latitudini temperate dell'emisfero boreale, dove vive la maggior parte degli abitanti del nostro pianeta. La lunghezza dell'asta dev'essere comunque adattata alla latitudine dell'osservatore. Per le zone artiche ed equatoriali, sanno necessari più importanti adattamenti alla base dello strumento, mentre per orientare l'indicatore nell'emisfero australe con costellazioni circumpolari, dovrete fare riferimento a costellazioni diverse da quelle che ho indicato. Le costellazioni equatoriali invece andranno ancora bene.

COSTRUZIONE DEL DISPOSITIVO DI PUNTAMENTO

![]()

Definiamo dispositivo di puntamento tutto ciò che sta sopra il piano della scala dell'A.R.. Usando assicelle di legno, costruite il supporto della scala della Declinazione come indicato dalla figura 7.

I componenti fondamentali di questo strumento sono le scale. Date le difficoltà di disegnarle, vi fornisco i disegni già pronti. Ho realizzato questi disegni con un programma per progettazione meccanica (CAD) e li ho salvati come un'immagine ".gif". Per conferire precisione e nitidezza alle divisioni, ho dato a questi disegni una definizione piuttosto alta. Per questa ragione, sul monitor vi appariranno molto grandi, ma non preoccupatevi, perchè potranno essere stampati nelle dimensioni necessarie. Lo stesso discorso vale per la figura degli indici.

Scaricare i disegni

Cliccate su: "scale 1° indicatore" per aprire il

disegno, quindi salvatelo sul vostro disco rigido o su di un dischetto. A tale

scopo,

premete sul pulsante destro del mouse, vi apparirà una finestrella che vi permetterà di

effettuare il salvataggio. Fate la stessa cosa per il disegno degli "Indici".

Stampa delle scale

Con un adatto programma per elaborazione di immagini, aprite la figura delle

scale. Disattivate l'opzione di adattamento dell'immagine al foglio.

Inserite nella stampante un foglio di cartoncino formato A4. Scegliete la stampa in

orizzontale. Stampate il disegno delle scale, dandogli un'altezza di 19 cm

oppure riducetelo al 25 %. Verificate che le dimensioni che avete ottenuto siano quelle previste. Se

tuttavia ci sarà qualche variazione in più o in meno, niente di male. L'importante è

che trattiate anche il disegno con gli indici con la stessa procedura, in modo da ottenere

stampe con le stesse proporzioni. Se non riuscite a ottenere le stampe nelle dimensioni

corrette, cambiate il programma di elaborazione di immagini.

|

Stampa degli indici |

|

|

Figura 8 - Indice dell'A.R.. Esso può essere |

Tagliare e montare le scale

- Ritagliate le figure seguendo i bordi esterni;

- con una fustella del diametro di 4 mm, praticate i fori;

- incollate l'indice piccolo al supporto di legno (figura 8);

- montate la scala della A.R. sull'apposito piano. Questa scala non va incollata, ma deve essere lasciata libera di ruotare;

- montate il supporto della scala della Declinazione;

- montate la scala della Declinazione e stringetela moderatamente per mezzo della sua

vite;

- regolate l'orientamento della scala della Declinazione in modo che la linea che va da

-90 a +90 sia parallela al piano della scala dell'A.R.;

- incollate la scala della Declinazione al supporto di legno;

- incollate fra loro due indici "grandi", mantenendo però la loro parte

superiore aperta, come mostrato dalle figure 4 e 7. La canaletta a "V" che ne

risulterà, vi aiuterà ad individuare i corpi celesti e renderà più diritto e rigido il

dispositivo di puntamento. Ho chiamato questa canaletta: traguardo.

L'indicatore è stato completato, tuttavia, prima di poterlo utilizzare, occorre orientarlo secondo il sistema di coordinate celesti. Le operazioni che indico di seguito devono essere compiute di notte ed in condizioni di buona visibilità del cielo stellato. Dovrete avere con voi una torcia elettrica mascherata con un filtro rosso, le mappe stellari di questo articolo, un orologio ed una calcolatrice. Quando dirò di osservare in senso inverso, significa che dovrete guardare nella direzione opposta alla freccia del traguardo.

Per orientare lo strumento e la scala della Declinazione:

- sistemate lo strumento su di un tavolo;

- con una livella, verificate l'orizzontalità del tavolo e se necessario, mettetelo in

bolla;

- disponete lo strumento in direzione nord-sud, in modo che il suo asse principale punti

verso la Stella Polare e il traguardo punti verso sud;

- ruotate l'indice dell'A.R. in corrispondenza della linea di riferimento sul piano

dell'A.R. (figura 7, linea rossa);

- portate l'indice della Declinazione sulla posizione -90°;

- guardando in senso inverso, ruotate la base dello strumento

in modo che il traguardo punti verso la Stella Polare;

- se necessario, ritoccate anche l'inclinazione del piano dell'A.R.

A questo punto, la scala della Declinazione dovrebbe essere orientata. Da ora in poi, non spostate più la base, ma limitatevi a ruotare il dispositivo di puntamento sulle scale. Se non indicato altrimenti, da ora in poi utilizzate lo strumento guardando in senso diretto (nel senso della freccia).

Per orientare la scala dell'A.R rispetto ai meridiani celesti:

- scegliete una stella fra le costellazioni prossime all'equatore che vi ho indicato

nella tabella 1 e nella figura 16;

- ruotando il dispositivo di puntamento sulle scale (non muovete la base dello

strumento!), puntate il traguardo sulla stella che avete preso come riferimento;

- ora, mantenendo fermo l'indice dell'A.R., ruotate la scala dell'ascensione fino a

portare il valore dell'ascensione di quella stella in corrispondenza dell'indice. Con una

molletta, o con un po' di nastro biadesivo, fermate la scala dell'A.R.. Per tutta la

nottata di osservazioni, questa scala non dovrà più muoversi;

- verificate che lo strumento punti ancora verso quella stella.

A questo punto, anche la scala dell'A.R. è orientata rispetto al sistema di coordinate celesti.

L'indicatore siderale è ora pronto per essere utilizzato. Il suo impiego è abbastanza semplice: basta portare gli indici ai valori delle coordinate dell'astro che volete individuare che lo strumento ve ne indicherà la posizione nel cielo. Tuttavia, mentre passerete da una stella all'altra, la volta celeste continuerà a ruotare e il vostro apparecchio perderà rapidamente il riferimento ai meridiani celesti. Niente paura! Supponete di avere effettuato l'orientamento dello strumento alle 22 esatte, se alle 22 e 15' vorrete individuare un oggetto, sottraete all'Ascensione Retta dell'oggetto i 15' trascorsi dal momento dell'orientamento della scala dell'A.R.:

AR'= AR - dt (dove dt sta per differenza di tempo)

Faccio un esempio. Se dopo 22 minuti dal momento in cui avete orientato lo strumento, volete individuare la stella g (gamma) della costellazione del Cigno, dovrete sottrarre 22' alla sua A.R. e portare l'indice di quella scala a quel nuovo valore. La Declinazione invece non subirà modifiche e il suo indice deve essere portato a tale valore sul quadrante.

Non mi resta altro che augurarvi buon divertimento! Al paragrafo: "Osservazioni", troverete alcune indicazioni per provare lo strumento e per effettuare alcune prime osservazioni. In bibliografia, ho indicato i dati di un testo di astronomia che riporta le coordinate di migliaia di stelle e di altri corpi celesti, nonchè numerose informazioni interessanti su questi corpi celesti. Questo testo vi farà da guida durante le vostre osservazioni, come se aveste un astronomo al vostro fianco.

A causa della presenza del tavolo, le stelle poste tra lo zenit ed alcuni gradi verso nord, non potranno essere osservate. Il secondo indicatore è stato progettato in modo da poter evitare questo problema ed è per questo motivo che deve essere montato su di un cavalletto. Per evitare anche interferenze tra il sistema di puntamento ed il piano dell'A.R, la scala della Declinazione ed il traguardo sono stati portati all'esterno. Al primo indicatore resta comunque una vastissima porzione di cielo da osservare.

Secondo l'articolo che indichiamo di seguito, con solo alcune piccole modifiche sarebbe possibile utilizzare questo strumento secondo tre sistemi di coordinate astronomiche: alfazimutale, equatoriale ed eclittico. Quello equatoriale è il sistema che ho adottato per questo progetto.

http://www.humboldt.edu/~rap1/EarlySciInstSite/Instruments/Torquetum/Turq.html

|

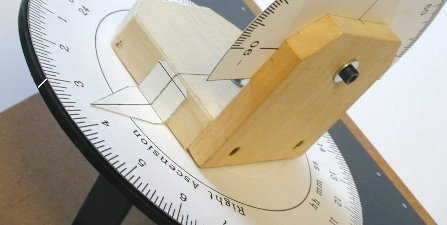

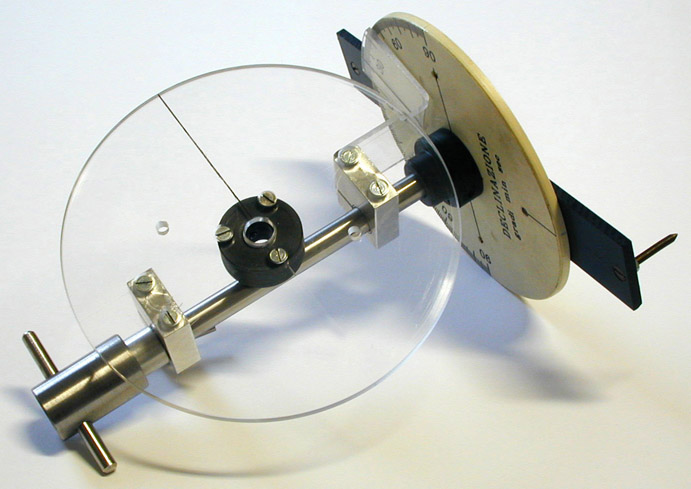

Il secondo Indicatore Siderale (fig. 9, 10 e 11) è costituito da 2 alberi che portano l'uno il disco dell'Ascensione Retta, l'altro il disco della Declinazione. Come abbiamo visto, questi 2 dischi devono essere disposti a 90° l'uno rispetto all'altro. Sul disco della Declinazione è fissata una piastrina che porta alle estremità due viti appuntite. Per mezzo di queste viti appuntite si effettua il puntamento, proprio come con un fucile. Su di ogni disco è incollato un quadrante con una scala che vi permette di orientare convenientemente lo strumento. 2 indici, uno per ogni quadrante, consentono di impostare le coordinate. Dei morsetti vi consentono di frenare o di bloccare un disco o l'altro. Lo strumento è sostenuto da una forcella che ha un foro filettato per montarlo su di un cavalletto da fotografia. Notate che in questo secondo modello, sopra il disco dell'A.R., e coassiale con questo, è montato un disco trasparente che porta incisa una linea di riferimento. Questo disco è chiamato disco dell'Indice e su di esso sono fissati i supporti dell'albero della Declinazione. |

Figura 9 - Il secondo Indicatore Siderale. |

COSTRUZIONE DEL SECONDO INDICATORE

![]()

Vediamo ora con maggiore dettaglio come può essere costruito questo strumento. Anche in questo caso, potete apportare tutte le modifiche che volete. Durante questa descrizione, prenderemo in esame un componente alla volta.

1 - FORCELLA (figura 12)

La sua funzione principale è quella di sostenere l'albero

dell'Ascensione Retta. I fori

attraverso cui passa quest'albero sono stati resi elastici per mezzo di

un intaglio di

sega. I due fori e gli intagli di sega laterali che vedete nella parte

inferiore della

forcella sono stati eseguiti per rendere più flessibile il dispositivo

elastico.

Il morsetto serve a bloccare l'albero, quando necessario. La vite nella

parte superiore della forcella serve solo a riprendere i giochi. La

forcella può essere

realizzata tagliando un pezzo di laminato a "C" della dimensione adatta,

oppure piegando una barra piatta d'acciaio (# 6 x 25 x 250 mm). Nella

parte dorsale

della forcella, è stato praticato un foro filettato per il montaggio

dello strumento sul

cavalletto.

|

|

Figura 12 - Disco dell'Ascensione Retta e forcella. Notate sulla forcella gli intagli laterali per rendere più flessibile il morsetto inferiore. |

2 - ALBERO DELL'A.R. (figura 12)

E' di acciaio rettificato del diametro di 10 mm. In commercio, presso i rivenditori di

semilavorati di acciaio, si trovano comunemente barre di C40 rettificato. Una barra

intera, lunga 4 m e di 10 mm di diametro, costa circa 4 €. All'estremità inferiore

dell'albero dev'essere fissato un dischetto per impedirgli di sfilarsi. All'estremità

superiore e con la lima, dev'essere realizzato un piccolo piano sul quale stringerà il

grano della flangia.

3 - BOCCOLE (figura 12)

I fori praticati sulla forcella sono stati eseguiti con il trapano. Per rendere più

regolare la rotazione dell'albero, entro ciascuno di questi fori viene inserita una

boccola. Queste boccole hanno un intaglio longitudinale che le rendono elastiche. Di

queste boccole ne occorrono 4, di cui 2 servono per l'albero della Declinazione. Potete

acquistarle presso le rivendite di "forniture industriali". Se le boccole che

acquistate non sono aperte, praticate un intaglio lungo una generatrice con una sega da

ferro.

4 - PIASTRINA (figura 12)

Questa piastrina è avvitata sulla forcella e su di essa appoggia il disco

dell'Ascensione Retta. Questa piastrina dev'essere parallela al disco, quindi, se necessario, limate la

parte inferiore della stessa finchè non raggiungete il parallelismo dei due

piani. Su di essa viene

montato il freno del disco dell'A.R.

5 - DISCO DELL'A.R. (figura 12)

Questo disco è di plastica (meglio di colore nero) dello spessore di 4 mm, ha il diametro

di 140 mm ed è forato in centro in modo da fare passare l'albero. Su questo disco è

incollata la scala. La scala può essere di carta. Essa può essere incollata per mezzo di

coppale o di vernice trasparente per carrozzerie di automobili. Uno strato protettivo di

vernice trasparente va applicato anche sulla superficie della scala. Se queste vernici

tendono a sciogliere l'inchiostro con cui è stampata la scala, proteggetelo con un

fissatore spray. Prima di iniziare l'incollatura, procuratevi un rullo di gomma o di

plastica per espellere le bolle d'aria e la vernice in eccesso. Questo disco è libero di

ruotare sul proprio albero, ma può essere bloccato da un apposito freno.

6 - FRENO DEL DISCO DELL'A.R. (figura 12)

Questo freno è montato sulla piastrina 4. Come viene mostrato dalla figura 11 e dalla sua

vista parziale B, questo freno è formato da un morsetto che pizzica il bordo del disco

dell'A.R. La vite dev'essere solidale alla manopolina di manovra. A tale scopo, la

manopolina è filettata e la vite viene stretta a fondo al suo interno.

|

|

Figura 13 - Disco-indice dell'A.R. visto da sotto. Su questo disco sono fissati la flangia ed i supporti elastici. |

7 - DISCO DELL'INDICE DELL'A.R. (figura 13)

Questo disco è di plastica trasparente (plexiglas), ha lo spessore di 4 mm ed ha il

diametro di 136 mm (4 mm meno del disco dell'A.R.). Anche questo disco ha un foro centrale

attraverso cui passa l'albero. Il disco dell'Indice dev'essere solidale all'albero

dell'A.R.. Una flangia di plastica nera collega il disco all'albero. Sulla faccia

inferiore del disco, occorre praticare un sottile solco radiale per mezzo di una punta

metallica. Quest'incisione dev'essere ortogonale all'albero della Declinazione e dovrà

essere riempita di inchiostro di china nero. In questo modo si otterrà una linea di

riferimento che farà da indice per la scala dell'A.R.. Il disco

dell'Indice ha

anche l'importante funzione di sostenere l'albero (orizzontale) della

Declinazione. A tale

scopo, utilizzeremo due supporti elastici.

8 - FLANGIA DELL'ALBERO DELL'A.R. (figura 13)

La flangia è di plastica nera e ha il diametro esterno di 30 mm, l'altezza di 13 mm. Essa

ha la funzione di collegare l'albero dell'A.R. al disco dell'Indice. A tale fine, tre viti

a testa svasata fissano la flangia sul disco dell'Indice e un grano laterale la fissa

all'albero. Per migliorare la presa di questo grano, l'albero dev'essere limato in

corrispondenza del grano in modo da realizzare un piccolo piano.

|

9 - SUPPORTI DELL'ALBERO DELLA DECLINAZIONE (figura 13) 10 - ALBERO DELLA DECLINAZIONE (figura 13) 11 - FLANGIA DELLA DECLINAZIONE (figura 13) 12 - MANOPOLA DELL'ALBERO DELLA DECLINAZIONE |

Figura 14 - Secondo indicatore siderale. Questa immagine mostra alcune modifiche allo strumento rispetto alle figure 9, 10 e 11. In particolare, è stato inserito il freno della Declinazione (sul supporto destro), mentre l'indice della Declinazione (sul supporto sinistro) è stato realizzato con una piastrina di plexiglas piegata a 90°. |

13 - FRENO DELLA Declinazione (figura 14)

Sul supporto di destra, è montata una manopola con la quale si può stringere il supporto

elastico sull'albero della Declinazione, allo scopo di frenarlo o di bloccarlo.

14 - DISTANZIALI (figure 10 e 11)

Due distanziali limitano i movimenti dell'albero lungo il suo asse. Essi hanno la forma di

boccole.

|

|

15 - DISCO DELLA DECLINAZIONE (figure 11 e 14) 16 - INDICE DELLA

DECLINAZIONE (figure 13 e 14) 17 - PIASTRINA DI MIRA (figure 10, 11 e 14) 18 - SCALE 19 - SUPPORTO PER TAVOLO La maggior parte delle lavorazioni meccaniche può essere effettuata a mano o con attrezzi di bricolage comune. Alcune invece devono essere effettuate con il tornio. Per queste rivolgetevi ad un tornitore. I pezzi che devono essere lavorati al tornio sono i dischi della Declinazione, dell'A.R. e quello dell'indice, poi le 2 flange ed il contrappeso. Queste parti devono essere lavorate solo nei diametri esterno e interno. Si tratta di poche cose, quindi il costo di queste lavorazioni sarà limitato. Quando avrete finito di costruire il puntatore, prima di usarlo, dovrete tararlo. La figura 15 descrive come effettuare la taratura dello strumento. |

ORIENTAMENTO DEL SECONDO INDICATORE

![]()

E' notte, il cielo stellato è ben visibile, vi siete recati in un luogo buio e senza luci. Avete portato con voi l'indicatore, il cavalletto, una pila munita di filtro rosso, un orologio, le mappe delle costellazioni di riferimento con le coordinate delle stelle e degli oggetti celesti che volete localizzare. La pila vi serve per leggere i valori delle coordinate delle stelle di riferimento e per illuminare i quadranti e le viti del sistema di puntamento. Il riflesso della pila sulle punte delle viti vi servirà per indirizzare lo strumento.

ORIENTAMENTO DELL'ALBERO DELL'A.R.

![]()

Prima di potere utilizzare lo strumento, dovete riferirlo al sistema di coordinate celesti. Per prima cosa, è necessario orientare l'albero dell'A.R. verso la Stella Polare, quindi dovrete orientare la scala dell'A.R in modo che le sue divisioni coincidano con i meridiani celesti. Se avete compiuto correttamente la taratura dell'indicatore, regolando la Declinazione a +90°, la linea che passa per le punte di mira sarà parallela all'albero principale. Quindi, per orientare l'albero principale verso la Stella Polare:

- regolate la scala della Declinazione a +90°;

- con il morsetto apposta, bloccate la scala;

- muovendo la testa del cavalletto, puntate lo strumento verso la Stella

Polare;

- fissate la testa del cavalletto;

- verificate che la Declinazione sia rimasta a +90°;

- sbloccate il disco della Declinazione.

Da qui in avanti, non muovete più il cavalletto o la sua testa. A questo punto, l'albero principale punta alla Stella Polare e il piano del disco dell'A.R. è parallelo al piano equatoriale terrestre e celeste. La scala della Declinazione è regolata, non resta che orientare la scala dell'A.R. ai meridiani celesti. Una cosa che potete già fare è questa: dopo aver riportato la Declinazione a 0°, ruotate lo strumento e osservate dove passa l'equatore sulla volta celeste.

ORIENTAMENTO DELLA SCALA DELL'A. R.

![]()

Ora dovete orientare la scala dell'A.R. rispetto alla volta celeste. Per fare questo, è necessario individuare una stella di cui conosciate le coordinate, puntare verso di essa lo strumento e ruotare il disco dell'A.R. fino a fare coincidere il valore dell'A.R. di quella stella sull'indice dello strumento. Nella tabella sottostante e nella figura 16, ho indicato alcune costellazioni facilmente riconoscibili. Esse sono disposte vicino all'equatore celeste, così che l'errore che compirete nell'orientare la scala dell'A.R. sarà minimo.

|

Tabella 1 - Costellazioni di riferimento per l'orientamento della scala dell'A.R. |

|

|---|---|

|

Costellazione |

Periodo |

|

Orione |

novembre-marzo |

|

Leone |

gennaio-giugno |

|

Aquila |

giugno-ottobre |

|

Pegaso |

agosto-dicembre |

Per orientare la scala dell'A.R.:

- in base alla stagione, scegliete sulla tabella la costellazione adatta;

- cercatela nel cielo guardando verso sud;

- scegliete una stella di quella costellazione;

- manovrando il

dispositivo di puntamento, puntate lo strumento esattamente sulla stella che avete scelto;

- bloccate la scala della Declinazione;

- bloccate il disco-Indice dell'A.R. (morsetto in fondo alla forcella);

- ruotate la scala dell'Ascensione Retta finchè il valore dell'A.R. di quella stella sarà in

corrispondenza dell'indice;

- bloccate la scala dell'A.R. con l'apposito freno laterale (per tutta la notte, questa

scala dovrà rimanere in quella posizione);

- rilevate sul vostro orologio l'ora, o meglio fate partire un

cronometro;

- sbloccate il disco-indice;

- sbloccate la scala della Declinazione.

Dopo queste operazioni, entrambe le scale sono riferite al sistema di coordinate celesti e lo strumento è orientato. Se avete dei problemi insormontabili ad individuare le costellazioni che vi ho indicato, potete servirvi di costellazioni ancora più facili da riconoscere quali l'Orsa Maggiore e la Cassiopea (figura 17). Regolate la scala dell'A.R. in base ad una stella di queste costellazioni. Poichè queste costellazioni hanno una Declinazione piuttosto alta, questa regolazione sarà affetta da un certo errore. Tuttavia, la regolazione che avrete fatto sarà sufficientemente precisa per potere utilizzare l'indicatore per individuare una stella di quelle costellazioni prossime all'equatore che vi ho indicato in figura 16. A quel punto, potete perfezionare l'orientamento della scala dell'A.R..

Quando sono basse sull'orizzonte, le costellazioni circumpolari possono venire nascoste dalla foschia. Poichè l'Orsa Maggiore e la Cassiopea sono l'una opposta all'altra rispetto alla Polare, se una sarà bassa, l'altra sarà alta, quindi almeno una delle due costellazioni sarà sempre visibile in una serata decente per osservazioni astronomiche nell'emisfero boreale.

IMPIEGO DEL SECONDO INDICATORE

![]()

Ora lo strumento è pronto a indicare un corpo celeste qualsiasi di cui conosciate le coordinate. Il suo impiego è adesso estremamente semplice: basta impostare le coordinate del corpo celeste sulle scale dello strumento perchè il dispositivo di mira vi indichi la direzione nel cielo dove tale oggetto si trova. Per vedere le viti di mira al buio, utilizzate una torcia elettrica attenuata con un filtro rosso, tenuta a circa un metro di distanza. Il riflesso di questa luce sulle punte delle viti vi apparirà come una stella, quindi avrete 2 punti luminosi che vi guideranno nel cielo.

Impiegando questo strumento, potete considerare di fare un errore di alcuni decimi di grado. Può essere interessante sapere che il primo a determinare la posizione delle stelle nel cielo fu un certo Ipparco di Nicea, astronomo dell'età ellenistica, che circa 2100 anni fa compilò un catalogo con la posizione di 850 stelle. Questo lavoro gli permise di compiere importanti scoperte fra le quali la precessione degli equinozi. Una volta individuato, potete guardare l'astro ad occhio nudo oppure con un binocolo, un cannocchiale o un telescopio a specchio.

Mentre effettuate tutte queste manovre, la volta celeste continua a ruotare alla velocità di circa 1 grado ogni 4 minuti. Quindi il vostro apparecchio perde rapidamente il riferimento ai meridiani celesti. Ecco come compensare questa variazione. Supponete di avere effettuato l'orientamento dello strumento alle 22 esatte, se alle 22 e 15' vorrete individuare un oggetto, sottraete all'Ascensione Retta dell'oggetto i 15' trascorsi dall'azzeramento dello strumento:

AR'= AR - dt (dove dt sta per differenza di tempo)

...e non dite che è una faccenda complicata!

E' interessante sapere che anche così si compie un certo errore, per noi comunque

abbastanza piccolo. Infatti, sebbene ciò possa apparire strano, la volta celeste non

compie un giro intero in 24 ore. Il giorno siderale dura 3' e 56" meno di quello

solare. Moltiplicando questo valore per i 365 giorni (solari) dell'anno, otteniamo un

altro giorno che è quello che la Terra "perde" con una rotazione intera attorno

al Sole. Detto in un altro modo, in un anno la Terra compie 365,25 rotazioni circa

rispetto al Sole, mentre rispetto ad una stella ne compie una in più. Quindi, dopo 6 ore,

compiremo un errore di un minuto nell'Ascensione Retta (anche questo da sottrarre).

Le scale di questo strumento sono la parte più importante, ma anche la più impegnativa da realizzare. Vediamo di seguito alcune tecniche che si possono impiegare.

Stampa su cartoncino

Questa tecnica è adatta per il primo indicatore. Si tratta di stampare le scale

su un cartoncino dello spessore di 0,2 o 0,3 mm. Questa operazione verrà fatta

per mezzo di un computer e di una stampante. Ho già parlato di questa tecnica nel capitolo riguardante la costruzione

del primo indicatore. Per proteggere la scala dell'A.R., potete sovrapporle un disco

ritagliato da un foglio di plastica trasparente. Questo disco, reso solidale al supporto

della Declinazione e dotato di una linea nera, può svolgere anche le funzioni di disco

indice.

Stampa su carta

Questa tecnica è adatta per il secondo indicatore. Si impiega lo stesso procedimento

della stampa su cartoncino, con la differenza che, mancando di rigidità, la scala su

carta dev'essere incollata su di un supporto rigido. Per il supporto è meglio evitare il

legno perchè tende ad incurvarsi, mentre può essere utilizzata plastica o metallo. Per

l'incollatura, si possono usare colle, vernici trasparenti, fogli biadesivi. Esistono

fogli biadesivi da applicare a freddo ed altri da applicare a caldo. Questi ultimi

presentano il vantaggio di poter posizionare senza problemi la scala sul supporto, quindi

si passa un ferro da stiro per fare aderire la scala al supporto. Le scale di carta

andrebbero rivestite con una vernice protettiva, quale coppale o vernice trasparente per

carrozzerie di automobile. E' possibile che queste sostanze tendano a sciogliere i segni

della scala. Per evitarlo, si può cercare una vernice che non ponga il problema, oppure,

prima di applicare la vernice, si può fissare il disegno con un'apposito fissativo spray

per disegni. Queste vernici possono essere usate anche come collante.

Stampa su foglio di plastica bianca adesiva

Nelle cartolerie, vengono venduti fogli di plastica destinati a decorare magliette.

Per mezzo di una stampante a getto d'inchiostro, stampate la scala su uno di

questi fogli. Ritagliate il disegno e per mezzo di un ferro da stiro caldo

applicatelo su

di un disco di plastica o di metallo.

Stampa su foglio di plastica trasparente

Con il computer ed una stampante laser, si può ottenere una stampa nitida anche su fogli

di plastica usati per trasparenze (quelle che vengono usate nei congressi). A tale scopo,

utilizzate fogli trasparenti per stampanti laser, si tratta di fogli che resistono alla

temperatura del forno di cottura del toner, senza deformarsi. Una volta ritagliata, la

scala può essere incollata ad un supporto rigido, per esempio di plastica o di metallo.

Il colore del supporto dev'essere bianco per consentire la visibilità delle graduazioni

della scala. Per consentire alle divisioni di durare più a lungo, si può stampare il

foglio in modo simmetrico e incollare la scala con le divisioni a contatto del supporto.

Questa tecnica è semplice ed efficace. Se usate questa tecnica per realizzare la scala

dell'A.R. del primo indicatore, non incollatela al piano d'appoggio.

Incisione meccanica

Laboratori di produzione di targhe impiegano speciali macchine per realizzare incisioni.

Alcune sono fondamentalmente dei divisori meccanici, altre sono dei pantografi, altre

ancora usano laser e sono controllate da computer. Come supporti, vengono utilizzate

speciali plastiche da incisione, formica, resine fenoliche, ottone, alluminio, acciaio

inossidabile ed altri metalli. Alcuni metalli possono essere anche anodizzati. Il costo di

queste attrezzature è fuori dalla portata di chi voglia utilizzarle a livello amatoriale.

Per ottenere con queste tecniche le scale di cui avete bisogno, rivolgetevi presso un

laboratorio di produzione di targhe, portando con voi un dischetto con i disegni delle

scale.

Trasferimento del toner di stampanti laser

Esiste un metodo per realizzare circuiti stampati che evita l'uso di raggi ultravioletti e

di acidi e che potrebbe essere usato anche per ottenere scale. Questo sistema si basa

sulla possibilità di trasferire il toner di una stampa ottenuta con una stampante laser e

per questo viene chiamato: "laser printer toner transfer". Si tratta di

realizzare una stampa per mezzo di una stampante laser. Con un ferro da stiro caldo (senza

usare vapore), si può trasferire il toner (e quindi il disegno) su di un altro supporto,

per esempio una lamiera di alluminio o di acciaio inossidabile. Per facilitare il

trasferimento, la superficie ricevente dev'essere ben pulita e sgrassata. I vari parametri

di questo procedimento, quali la temperatura del ferro da stiro, la pressione del ferro

sulla carta, il tempo di permanenza, etc. devono essere messi a punto per tentativi.

Esistono anche carte adatte a questo scopo, che si staccano facilmente dal toner,

una volta poste in acqua. Ho provato questo metodo, senza peraltro riuscire ad

ottenere validi risultati, tuttavia, acquistando la carta giusta e mettendo a punto i

parametri, probabilmente si possano ottenere risultati soddisfacenti. Il metodo non è costoso,

quindi potete provarlo.

http://www.pcbpaper.com/detail.html

http://www.5bears.com/pcb.htm

http://www.qsl.net/k5lxp/projects/PCBFab/PCBFab.html

Ricerche su Internet: laser printer toner transfer pcb iron

I dispositivi di puntamento degli indicatori che ho descritto sono piuttosto scomodi e poco precisi da usare. Questo non è dovuto soltanto ai sistemi che ho proposto, ma anche all'inquinamento luminoso che, alzando la luminosità del fondo del cielo notturno, riduce la visibilità delle stelle. Un piccolo cannocchiale con ingrandimento di 1 - 2 X sarebbe la soluzione ideale. Questo cannocchiale dovrebbe essere anche abbastanza luminoso, avere un campo di osservazione ampio ed un reticolo illuminato con intensità regolabile.

Chi dispone di sufficienti conoscenze di elettronica può dotare lo strumento di un sistema di controllo elettronico in base al quale, battendo su di una tastiera le coordinate di un corpo celeste, lo strumento lo indicherebbe da solo.

Dotando l'albero dell'A.R. di un adatto moto di rotazione costante, l'indicatore siderale si manterrà orientato ai meridiani celesti per tutta la notte.

Questo piccolo strumento si dimostrerà utile per tante osservazioni astronomiche. Anche le osservazioni a occhio nudo, con l'aiuto di testimoni fissi o semplici strumenti quali quello che ho descritto, possono fornire tante conoscenze. Le figure 16, 17 e 18 vi forniscono le coordinate di alcune stelle e di alcuni punti astronomici notevoli da osservare. Fra questi, la famosissima galassia di Andromeda, una nebulosa di magnitudine sufficiente per essere osservata ad occhio nudo o con un binocolo. Le altre sono visibili solo con strumenti di grande apertura. Tuttavia anche questa galassia risulterà appena visibile, come un tenue chiarore dai contorni poco definiti. Sappiate comunque che quella luce, per giungere alla Terra, ha viaggiato per circa 2.000.000 di anni alla velocità di circa 300.000 km/s. Altri oggetti che possono essere osservati senza disporre di strumenti particolarmente luminosi, sono gli ammassi di stelle, come per esempio quello delle Pleiadi. Le coordinate della stella centrale dell'elegante costellazione del Cigno, sono state fornite come esempio di come si possa utilizzare questo strumento per riconoscere le costellazioni.

Procuratevi anche un astrolabio. Si tratta di una mappa delle costellazioni sulla quale ruota una finestra ovale. Con un astrolabio, potete sapere quale porzione di cielo sia visibile nel momento in cui state facendo le vostre osservazioni. Con l'indicatore, potete localizzare singoli corpi celesti ed anche costellazioni, ma con l'astrolabio potrete vedere meglio la posizione di ciascuna costellazione rispetto alle altre. Questi due strumenti insieme vi saranno di grande aiuto nella scoperta del cielo notturno.

Un punto interessante da localizzare è quello del centro della nostra Galassia AR=17h 42' 30" Decl=-28° 59' 18". Fra gli altri punti interessanti da individuare c'è il famoso punto gamma, o punto d'Ariete. Questo punto, è considerato l'origine del sistema di coordinate celesti, ed ha dunque le seguenti coordinate: AR=0 Decl=0. esso è situato all'intersezione del piano equatoriale con quello dell'eclittica (piano sul quale giace l'orbita della Terra attorno al Sole), al momento dell'equinozio di primavera.

Puntando l'albero principale dello strumento (quindi bisogna perdere il riferimento con il sistema di coordinate celesti), verso il punto di coordinata AR=18h 00' Decl=66° 34', per qualche minuto il piano della scala dell'A.R. sarà parallelo al piano dell'eclittica. Su questo piano è disposta la maggior parte dei pianeti. Inoltre è su questo piano che si rincorrono le costellazioni dello Zodiaco. Poichè esse sono disposte a 30° l'una dall'altra, dopo aver localizzato la prima, le altre dovrebbero essere individuate facilmente con lo strumento. Non solo: è lungo l'eclittica che si svolge il moto apparente del Sole sulla sfera celeste. Quando la Luna si muove sull'eclittica, la sua ombra può correre sulla Terra, e chi vi finisce sotto vedrà il Sole oscurarsi: è l'eclissi. Potreste provare ad utilizzare lo strumento per vedere se è possibile prevedere le eclissi.

Le coordinate delle stelle delle costellazioni che vi ho fornito nelle figure 16 e 17 e le coordinate che potete trovare in figura 18 sono sufficienti per orientare lo strumento e per compiere alcune prime osservazioni. Potete trovare le mappe delle costellazioni, e le coordinate di una grande quantità di oggetti celesti di interesse astronomico, in testi come quello indicato in bibliografia che costa poco, ed è fatto molto bene. Con questo libro, con l'astrolabio e con l'indicatore siderale che avrete costruito, potrete localizzare facilmente tutte le costellazioni che volete e potrete imparare finalmente a riconoscerle, potrete inoltre localizzare corpi celesti ed osservarli con un telescopio.

Per quello che riguarda i pianeti, che si muovono rispetto alle stelle e le cui

coordinate ovviamente non sono fisse, sono utili le tabelle dette "effemeridi"

pubblicate annualmente e reperibili presso le librerie. In queste tabelle potrete trovare

la posizione nel cielo anche di pianetini e di comete vicine.

Ora che lo avete completato, vi accorgerete che questo strumento, nella sua semplicità,

si rivelerà una preziosa guida all'astronomia. Con la sua costruzione, avete compiuto

anche un'interessante esercitazione di meccanica e di fisica, avete imparato come è

organizzato il sistema di coordinate celesti, come sono fatte e a cosa servono le

montature equatoriali per i telescopi, avete imparato a riconoscere le costellazioni,

avete visto in quale direzione è il centro della nostra Galassia, etc.

In Internet, vi sono numerosi siti che forniscono le coordinate di corpi celesti e tante altre utili informazioni di astronomia.

http://www.astronomical.org/constellations/obs.html

Mappe delle costellazioni e, per ciascuna costellazione, coordinate delle stelle e

degli altri corpi celesti.

http://www.absoluteastronomy.com/

Coordinate ed altre informazioni di corpi celesti.

http://www.fourmilab.to/yoursky/ Your

Sky, un planetario interattivo.

http://www.geocities.com/m_s_pettersen/index.html

Costruisci un astrolabio.

http://my.execpc.com/~tgrunewa/astro/astro_links.html

Links di astronomia

http://www.seds.org/billa/psc/hist1.html Important Astronomers, their

Instruments and Discoveries

http://www.humboldt.edu/~rap1/EarlySciInstSite/Instruments/Torquetum/Turq.html

The Torquetum

http://www.21stcenturysciencetech.com/articles/fall01/Tanawa/tanawa.html

Building a Torquetum

Ricerche in Internet: torquetum, coordinate celesti, coordinate astronomiche,

atlante celeste, torquetum, celestial bodies, heavenly bodies, astronomical coordinates, astronomy links.

Patrick Moore - Il guinness dell'astronomia - Milano 1990, BUR, 29.000 (1993).

Questo testo riporta le mappe delle costellazioni, le coordinate di stelle normali, stelle variabili, stelle doppie, ammassi di stelle, nebulose, galassie, etc. Troverete anche numerose altre informazioni sui corpi celesti e sulle costellazioni, che potranno soddisfare la vostra curiosità e desiderio di conoscenza in astronomia.